Chiara Pannullo

Die Räumung des Leoncavallo am Morgen des 20. August 2025 ist nicht nur die physische Schließung eines Ortes. Sie ist der vorläufige Epilog eines Zyklus von Kämpfen, Widersprüchen und Widerständen, die Mailand seit über fünfzig Jahren geprägt haben.

Es ist das greifbare Zeichen einer historischen Transformation: die der Stadt von einem Schauplatz sozialer Konflikte zu einem Laboratorium neoliberaler Befriedung, in dem Immobilienrenditen, Sicherheitsordnung und Kapitalverwertung untrennbar miteinander verflochten sind.

Leoncavallo war nicht nur ein centro sociale. Es war verkörperte Erinnerung. Es war die Materialisierung einer anderen Vorstellung von Stadt: einer Stadt, die nicht dem Profit unterworfen ist, nicht der Logik der kommerziellen Wertsteigerung des Raums untergeordnet ist.

Deshalb war seine Existenz von Anfang an für die herrschenden Klassen unerträglich. Es war kein zu tolerierendes Zugeständnis, kein malerischer Überrest der Vergangenheit: Es war eine offene Wunde in der Kartografie der Stadt als Ware.

Jedes Wandbild, jedes Konzert, jede Versammlung war der lebende Beweis dafür, dass der städtische Raum dem Fetisch des Privateigentums entzogen werden konnte. Und genau das hasst und fürchtet die Bourgeoisie: nicht den episodischen Akt des Protests, sondern die materielle Existenz eines Gegenentwurfs.

Es ist kein Zufall, dass die Räumung in einem Kontext stattfand, in dem die Stadt von Skandalen im Zusammenhang mit Stadtverwaltungen, Ausschreibungen und den schmutzigen Machenschaften von Immobilienentwicklern, die vom Palazzo Marino geschützt werden, erschüttert wird. Während die Immobilienrendite weiterhin das Sagen hat, während sich die Stadt der Spekulation, den Großveranstaltungen und der Umwandlung in ein touristisches Schaufenster hingibt, wird beschlossen, die Überreste einer Erfahrung kollektiver Selbstverwaltung abzureißen.

Der Zusammenhang ist hier glasklar: Der Staat verteidigt mit allen Mitteln Eigentum, Rendite und Kapital; gleichzeitig unterdrückt, kriminalisiert und löscht er alles, was sich nicht kommerzialisieren lässt.

Das tragische Paradoxon wurde auch durch die Geschichte von Marina Boer deutlich, einer historischen Militante, die mit Leoncavallo verbunden war und sich vor Gericht für eine absurde finanzielle Forderung verantworten musste: Hunderttausende Euro, die keine einzelne Person, geschweige denn eine fast achtzigjährige Frau, jemals hätte bezahlen können.

Ihr Vergehen? Sie war jahrelang eine organisatorische Bezugsperson für einen Raum, der die Unantastbarkeit des Privateigentums nicht anerkannte. Der bürgerliche Staat, unfähig, die Profite derer anzutasten, die mit Bauspekulationen und Korruption ganze Stadtviertel zerstören, zögerte nicht, eine ältere Aktivistin wegen angeblicher „Schäden” zu verfolgen.

Hier wird die Klassenfunktion deutlich: Der Staat verteidigt das Eigentum und bestraft diejenigen, die es in Frage gestellt haben. Er tut dies nicht nur mit der physischen Gewalt der Polizei, sondern auch mit der kalten Gewalt der Gerichte, der Verschuldung und der wirtschaftlichen Forderungen, die einzelne Personen erdrücken.

Es ist Unterdrückung in ihrer brutalsten und heuchlerischsten Form: Sie verwandelt einen Aktivisten in einen zahlungsunfähigen Schuldner und bestraft nicht die Korruption in den Palästen, sondern die politische Leidenschaft derer, die sich für den Aufbau sozialer Räume von unten eingesetzt haben.

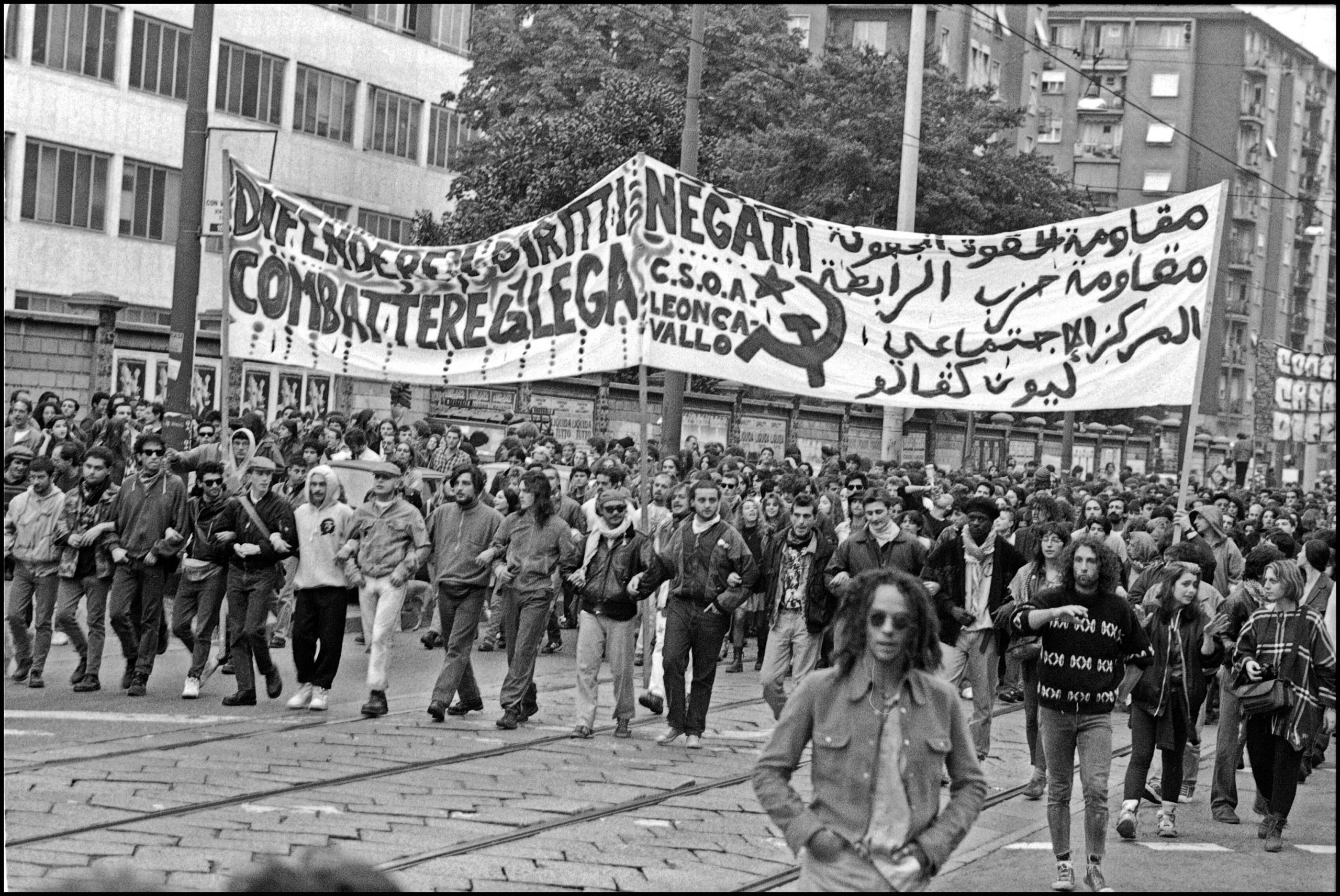

Vor dreißig Jahren hätte eine solche Räumung die Stadt in Brand gesetzt. In den 90er Jahren führte jeder Versuch, das Leoncavallo zu beseitigen, zu Massenmobilisierungen, Demonstrationen, Zusammenstößen, Barrikaden und Hunderten von Menschen, die bereit waren, den Raum physisch zu verteidigen. Das war keine Romantik: Es war die Kraft einer lebendigen sozialen Zusammensetzung, die in der Lage war, Unterdrückung in einen Zünder zu verwandeln.

Noi siamo il sangue nuovo nelle arterie della città -1989 Sgombero del C.s.o.a. Leoncavallo(sintesi)

Vergessen wir nicht das Jahr 1989, als die Räumung zu tagelangen Zusammenstößen führte, oder das Jahr 1994, als der Druck von unten so groß war, dass die Institutionen zum Rückzug gezwungen waren und die Polizei sich buchstäblich gezwungen sah, die Straße vor einer Bewegung zu räumen, die keine Angst hatte. Damals war der Widerspruch sichtbar, greifbar: Es gab ein städtisches Proletariat, das in Leoncavallo ein politisches Zuhause, ein Symbol, eine materielle Verteidigung seiner Lebensbedingungen sah.

Milano 10 09 1994 Corteo opposizione sociale

Heute hingegen hat der Beginn der Räumung keinerlei Aufruhr ausgelöst. Keine wilden Demonstrationen, keine Massen, die bereit waren, den Raum zurückzuerobern. Nur ein paar Dutzend isolierte Aktivisten, umzingelt von einem repressiven Apparat, der chirurgisch vorging, ohne Zeit zum Reagieren zu lassen.

Der Unterschied liegt nicht in der Abwesenheit von Widersprüchen: Das städtische Proletariat existiert noch immer, Prekarität, Arbeitslosigkeit und unerschwingliche Mieten schreien nach derselben sozialen Gewalt wie damals. Aber diese Gewalt führt nicht mehr zu offenen Konflikten.

Die materiellen Voraussetzungen wären alle gegeben, doch die Wut führt nicht zu einer Organisierung. Warum?

Weil das Kapital gelernt hat, zu neutralisieren. Es hat fragmentiert, prekarisiert, individualisiert. Es hat den Alltag zu einem Wettlauf um Einkommen und Überleben gemacht und damit der Möglichkeit des kollektiven Kampfes den Atem genommen. Es hat die Vorstellungswelt kolonisiert und Prekarität als natürlichen und unvermeidlichen Zustand dargestellt. Es hat die Idee des Konflikts selbst in ein individuelles Risiko verwandelt, das zu hoch ist, um es zu tragen.

Das ist der wahre Triumph des Neoliberalismus: nicht das Ende der Widersprüche, sondern deren präventive Bewältigung, ihre dauerhafte Neutralisierung.

In diesem Sinne ist die Räumung des Leoncavallo ein Paradigma. Sie erzählt nicht nur die Geschichte eines Ortes, sondern auch die Entwicklung der Stadt und ihres Proletariats.

Mailand, einst Hauptstadt der Arbeiterkämpfe, der Studentenmobilisierungen und des städtischen Widerstands, ist zur Hauptstadt der Rendite und der touristischen Aufwertung geworden. Seine Bourgeoisie hat gelernt, dass eine frontale Konfrontation nicht mehr nötig ist: Zeit reicht aus, langsame Erosion reicht aus, Sicherheitsvorkehrungen, die isolieren, kriminalisieren und aushöhlen, reichen aus.

Die Polizei von heute muss nicht mehr zurückweichen: Sie handelt chirurgisch, präzise, in dem Wissen, dass sie auf der anderen Seite nicht mehr die Massen von vor dreißig Jahren vorfinden wird. Dies ist das Ergebnis eines langen Zyklus kapitalistischer Gegenoffensive, der die Klassenzusammensetzung entwaffnet und die Stadt in ein Laboratorium der Befriedung verwandelt hat.

Aber Vorsicht: Die Räumung des Leoncavallo ist kein Einzelfall. Sie ist Teil einer globalen Entwicklung. Überall in Europa werden selbstverwaltete Räume geräumt, zu ornamentalen Überresten reduziert, integriert oder unterdrückt. In Berlin wurden historische Projekte unter dem Druck der Immobilienbranche zerschlagen; in Barcelona haben progressive Stadtverwaltungen die Erfahrungen des städtischen Kampfes kooptiert oder ausgelöscht; in Athen wurden die während der Krise entstandenen Räume in den letzten Jahren systematisch geräumt.

Es ist dieselbe Logik, die sich durch ganz Europa zieht: jeden Raum in Ware, jede Leere in Rendite, jede Abweichung in eine zu beseitigende Anomalie zu verwandeln.

Was bleibt also übrig? Es bleibt die Bitterkeit eines Zyklus, der sich zu schließen scheint. Es bleibt das Bewusstsein, dass die Räumung heute, anders als vor dreißig Jahren, keine Funken geschlagen hat. Es bleibt die bittere Lektion, dass das Kapital nicht gewinnt, weil es Widersprüche beseitigt, sondern weil es sie neutralisiert, zähmt und in soziale Ohnmacht verwandelt.

Das städtische Proletariat existiert noch, aber es ist zersplittert, erpresst, zerstreut. Die prekäre Jugend findet keine festen Orte mehr, an denen sie sich organisieren kann. Die Erinnerung an die Kämpfe wird ständig umgeschrieben, marginalisiert, auf „vergangene Geschichte” reduziert.

Und doch liegt gerade in dieser Bitterkeit ein Vermächtnis. Die Räumung des Leoncavallo markiert das Ende eines Zyklus, zeigt aber auch die Unvollständigkeit der Befriedung. Denn der Widerspruch bleibt bestehen. Denn die Prekarität, die unerschwinglichen Mieten, die Gentrifizierung hören nicht auf, soziale Wut zu erzeugen.

Heute führt dies nicht zu Konflikten, aber nichts garantiert, dass dies für immer so bleiben wird. Das Kapital glaubt, ein Kapitel abgeschlossen zu haben: In Wirklichkeit hat es nur die Frontlinie verschoben. Die Abwesenheit von Mobilisierung ist kein ewiges Schicksal, sondern eine Phase. Die Geschichte lehrt uns, dass das, was befriedet erscheint, wieder explodieren kann.

Und wenn Leoncavallo nicht zurückkehrt, wenn seine Tore geschlossen bleiben, bleibt dennoch die Erinnerung an eine Erfahrung, die Generationen geprägt hat und eine unausweichliche Wahrheit aufzeigt: Der städtische Raum ist nicht neutral, er ist ein Schauplatz des Klassenkampfs.

Die Räumung von Leoncavallo scheint ein Epilog zu sein. Aber jeder Epilog birgt die Möglichkeit eines Neuanfangs. Wir wissen nicht, ob es wieder Besetzungen geben wird, wir wissen nicht, ob neue Räume entstehen werden. Aber wir wissen, dass der Widerspruch bestehen bleibt, dass die neoliberale Stadt die Erinnerung – und die Möglichkeit – eines anderen Mailands, das sich nicht dem Markt beugt, nicht für immer auslöschen kann.

Das ist die bittere, aber notwendige Lektion, die der 20. August 2025 der Geschichte hinterlässt.

Veröffentlicht als Teil einer Textsammlung zur Räumung des Leoncavallo auf Contropiano, ins Deutsche übersetzt von Bonustracks.