Sergio Fontegher Bologna

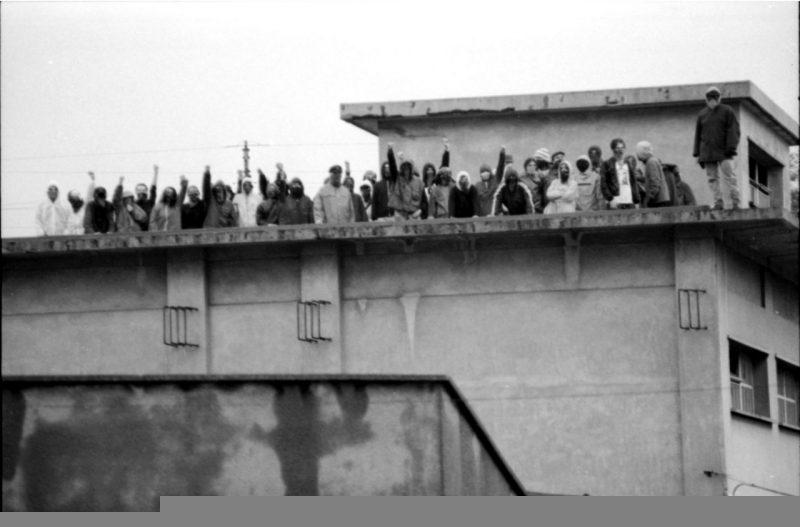

Wie zu erwarten war, hat die aufwändige Räumungsaktion, die das Ministerium durchgeführt hat, um a) einer geplanten Vermittlungsaktion der Stadt Mailand bei der Suche nach einem neuen Standort zuvorzukommen und sie zu blockieren, b) eine Wiederverdichtung dessen, was von der „Bewegung“ nach der Rückkehr aus den Ferien übrig geblieben ist, eine Debatte in der Presse und in den sozialen Medien ausgelöst, in der man alles Mögliche liest und die noch mehr Verwirrung stiftet als das, was bereits seit einiger Zeit den öffentlichen Raum vernebelt.

In der Hoffnung, diesen dichten Nebel etwas zu lichten, möchte ich einige Bemerkungen machen. Zunächst einmal: Ein Mindestmaß an historischem Gedächtnis kann nie schaden.

Die „centri sociali“ entstanden in den 1970er Jahren als Gefäße einer Konflikthaftigkeit und eines sozialen Antagonismus, der auch in den außerparlamentarischen Gruppen keinen angemessenen Raum fand, sie waren bereits Ausdruck einer Generation nach ’68. Es ist kein Zufall, dass sie nach ’77 und insbesondere in den Jahren der großen Repression und der Niederlage der Arbeiter, also in den 1980er und 1990er Jahren, einen Aufschwung erlebten.

Unsere Kinder, die jetzt über 50 sind, wuchsen dort auf, sie fanden einen Ort, an dem sie bestimmte Werte bewahren konnten, an dem sie sich vor bestimmten Gefahren (schwere Drogen) schützen konnten, an dem sie begannen, eine neue Kultur zu produzieren und zu konsumieren, die man Underground-Kultur nannte, an dem sie vergleichbare Verhältnisse vorfanden, wenn sie ins Ausland gingen, nach Deutschland, in die Vereinigten Staaten, also in fortgeschrittene kapitalistische Länder, wo sie diejenigen fanden, die sie mit den neuen Technologien vertraut machten, mit diesem Universum, das man Internet nannte, mit der Cyberpunk-Bewegung, mit den Hackern.

Aus den „centri sociali“ sind viele Informatiker, ehemalige „Geeks“, Tontechniker und Bildverarbeitungsexperten hervorgegangen. Wie viele Beschäftigte der Film-, Unterhaltungs-, Musik- und digitalen Verlagsindustrie in Mailand sind aus den „centri sociali“ hervorgegangen!

Wenn ich heute höre, dass die „centri sociali“ Orte waren, an denen das Bier 1,50 Euro kostete, Orte, an denen die Straßenkunst Raum fand, Orte, an denen Konzerte in voller Lautstärke bis 2 Uhr nachts stattfanden, wenn ich höre, dass man von ihnen mit der haarsträubenden Nostalgie derjenigen spricht, die ihr Gegenstück repräsentieren, wenn ich lese, dass sogar Vittorio Sgarbi sie schätzte, dann wird mir ganz schlecht. Und noch mehr, wenn ich lese, dass die parlamentarische Opposition sich in einem: “dann sollten wir für par condicio auch das von Casa Pound besetzte Gebäude in Rom räumen, um die Legalität wiederherzustellen”, empört. Sie sagen dies in einem Land, in dem der Sklaverei ähnliche Verhältnisse in der Landarbeit, in der Logistik, in der Gastronomie, bei der Essenslieferung usw. grassieren.

Sicher, auch die „centri sociali“ hatten ihren Niedergang, parallel zur gesamten italienischen Gesellschaft. Primo Moroni, der mit seiner Libreria Calusca in Mailand ihr berühmtester „Tutor“ war, definierte sie bereits Ende der 90er Jahre als „Orte der Aggregation für jugendliches Unbehagen“. Die sogenannte Underground-Kultur hat ihre gesamte Dynamik verloren, im Gegenteil, sie hat Modelle für die stumpfsinnigste Konsumkultur geliefert: vom Prêt-à-porter bis zur Rap-Musik. Viele Bereiche des modernen Konsumismus haben sich hemmungslos an den Modellen der Underground-Kultur bedient. Heute sind viele Identitätsmerkmale der „Radical Chic“ identisch mit denen, die in den „centri sociali“ der 90er Jahre verbreitet waren, als sich der Sohn eines zu lebenslanger Haft verurteilten Brigadisten in Versammlungen erhob und stolz erklärte: „Ich bin der Sohn eines kommunistischen Kämpfers“. Aber während viele Trittbrettfahrer auf den Zug der Underground-Kultur und der Street Art aufsprangen, ging von den „centri sociali“ zu Beginn des neuen Jahrtausends der Impuls für den Kampf gegen die Prekarität aus. San Precario (der Schutzpatron der prekär Beschäftigten) wurde nicht von CGIL, CISL und UIL erfunden. In Mailand nahmen an den ‘May Day Parade’ zweihunderttausend junge Leute an einem Umzug mit voll aufgedrehten Hi-Fi-Anlagen auf Sattelschleppern am Nachmittag des 1. Mai teil. Am Vormittag, bei der offiziellen Demonstration mit Gewerkschaften, Behörden und dem „singenden Verein“, waren es vielleicht 5.000 Anwesende.

Und hierhin müssen wir zurückkehren, von hieraus müssen wir die Diskussion wieder aufnehmen. Es ist dringend notwendig, eine antagonistische, konfliktreiche, radikale Bewegung wiederherzustellen, die das wichtigste Drama im heutigen Italien (das aber in der gesamten kapitalistischen Welt vorhanden ist) in den Mittelpunkt stellt: das entsetzliche Ungleichgewicht zwischen Kapital und Arbeit. Das Problem, das der Sohn des Brigadisten in den 90er Jahren hatte, hat heute der Absolvent mit Bestnoten, es hat der Saalwärter der Fondazione Prada mit einem Abschluss in Kunstgeschichte und Kenntnissen in zwei Fremdsprachen, der 5 Euro pro Stunde verdient, und es hat der Fahrer der ATM (Mailänder Verkehrsbetriebe) mit 1600 Euro im Monat, der sich keine Miete in Mailand leisten kann und morgens anderthalb Stunden zur Arbeit pendelt. Das Problem haben die Tausenden von Frauen und Männern mit Umsatzsteuer-Identifikationsnummer, die in angesehenen Kanzleien oder in der Pflege in Krankenhäusern, Altersheimen und anderswo arbeiten, ganz zu schweigen von den Kellnern und Kellnerinnen, die schwarz in Bars, Restaurants, Hotels und Pizzerien arbeiten. Dem Arbeit einen Funken Würde zurückzugeben, den Fähigkeiten ein Mindestmaß an Ansehen, das sind die Themen, die ich mir wünsche, dass sie mit Nachdruck in die Demonstration am 6. September einfließen. Die „centri sociali“ sind Orte, an denen junge und weniger junge Menschen den Sinn des Lebens wiederfinden und sich ihre Wünsche zurückerobern und nicht einfach Milieus, in denen eine in sich gekehrte Generation Trost für ihr eigenes Unglück sucht.

Erschienen im italienischen Original auf Officina Primo Maggio