Genossen, Bekannt und Anderswo

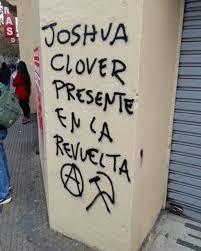

Diese Szene hat sich in den letzten Jahrzehnten schon oft abgespielt. Es kommt zu einem schrecklichen Ereignis – die Polizei tötet einen weiteren Schwarzen, der Staat lässt Migranten oder politische Gegner verschwinden, eine Finanzkrise macht Millionen Menschen obdachlos oder arbeitslos oder beides – und dieses Mal gehen die Menschen auf die Straße, um gegen diese unmittelbaren Ereignisse zu protestieren und vielleicht auch aus einer tieferen Sehnsucht heraus, dass die Welt nicht so sein sollte, wie sie ist. Eigentum wird beschädigt. Die Polizei wird gerufen. Die Menge löst sich nicht auf, sondern schlägt zurück. Dann kommt Tränengas zum Einsatz. Es brennt in den Augen und ihren Rändern, tropft wie Säure die Nase hinunter in den Hals und sammelt sich in den Lungen. Vielleicht ist es dein erstes Mal, vielleicht standest du ganz vorne, vielleicht hattest du einfach Pech. Wie auch immer, du bist überwältigt, ringst verzweifelt nach Luft, während deine Sicht verschwimmt. Plötzlich spürst du Armedich umfassen und du wirst aus dem Kampfgeschehen herausgehoben und an den Rand gezogen. Dann entfernen sich dieselben Arme, machen schnelle Bewegungen, die du durch die Trübung nicht ganz erkennen kannst, rascheln durch etwas und kehren mit derselben sanften Berührung zurück: Sie ziehen vorsichtig jedes Auge auf und benetzen es mit Wasser, das eiskalt zu sein scheint. Der Moment wirkt fast rituell: eine intime Taufe des Sehens. Plötzlich wirst du zurück in die profane Welt gezogen. Die Person macht einen unbeholfenen Witz, um die Spannung zu lösen. Schließlich klärt sich deine Sicht genug, dass du dich wieder in die Menge einreihen kannst, dich in das Meer aus Schwarz und dann in die Nacht einfügst, frei, morgen wiederzukommen. Jahre später wirst du die Geschichte dieser Nacht erzählen: „Als ich Joshua Clover zum ersten Mal traf, wusch er mir Tränengas aus den Augen.“

Als Joshua Ende April verstarb, füllten sich die sozialen Medien mit einer Fülle ähnlicher Geschichten von Menschen, die das Glück hatten, ihn in seinem Element zu sehen: beim Riot, bei der Besetzung, an der Barrikade. Die Flut von Orten und Daten, die in diesen Geschichten auftauchen – Berkeley, Paris, Seattle, Davis, Mexiko-Stadt, Ferguson und Oakland, immer wieder Oakland – zeichnen das Bild eines Mannes, der sich dem Kampf verschrieben hatte, wo immer er auch stattfand, jemand, auf den man sich sowohl auf der Straße als auch in den ruhigeren Momenten davor und danach gleichermaßen verlassen konnte. Im Zuge des Klassenkonflikts erlangte seine Arbeit als Lehrer und Dichter ihre praktische Wahrheit, lebendig in den Wirren der Geschichte. Tatsächlich nahm Joshua Wissen ernst. Ob wir nun seine Werke lasen, mit ihm in einem Online-Forum diskutierten, gemeinsam Das Kapital studierten oder mit ihm etwas organisierten – mit Joshua zu denken fühlte sich an, als würde man klar sehen können, als würde der rauschhafte Blick der Augen, die durch Tränengas blinzeln, einfach weggewaschen. Für so viele junge Kommunisten war dieser Prozess des Sehenlernens die eigentliche Begegnung mit Joshua und der kommunistischen Bewegung. Die Werkzeuge der Belagerung sind nichts anderes als Instrumente der sensorischen Entführung. Inmitten des Rauchs, des Chaos und des Schmerzes der Gegenwart war er da, nicht um uns den Weg zu weisen, sondern um die Kunst der Klarheit zu vermitteln und zu zeigen, wie sie gegen die blendenden Kräfte einer sozialen Ordnung eingesetzt werden kann, die in der Dunkelheit gedeiht.

Santiago de Chile

Die meisten jungen Kommunisten, die nach der Jahrhundertwende in den USA auftauchten, hatten keinen Bezug mehr zur Geschichte der kommunistischen Bewegung. Frühere Generationen hatten gelernt, ihre Politik durch aktive Mentorenschaft innerhalb linker Institutionen zu artikulieren, die durch jahrzehntelange Kämpfe aufgebaut worden waren. Auch wenn solche Institutionen erstickend wirken konnten, vermittelten sie den nachfolgenden Generationen dennoch praktische und theoretische Fähigkeiten, die es ihnen ermöglichten, ihre eigene Politik von der ihrer Vorgänger zu unterscheiden, selbst wenn diese als Revolte gegen dieses institutionelle Erbe selbst formuliert und als neue „revolutionäre” Position im Gegensatz zu den „reformistischen” Überresten einer „alten” Linken artikuliert wurde – auch wenn diese „alte“ Linke in ihrer Blütezeit im Gegensatz zu ihren eigenen Vorgängern neu und revolutionär gewesen war.

Nach vielen Jahrzehnten der Niederlagen blieb dieser Generation jedoch nichts als Ruin. Die Institutionen sowohl der alten als auch der neuen Linken wurden zerschlagen, durch den Wandel der kapitalistischen Produktion historisch überholt oder durch ihren eigenen sektiererischen Verfall auseinandergerissen. Die Mutigen wurden getötet, die Feiglinge kehrten in die Herde zurück, während die Romantiker in die Berge flohen und die Betrüger auf den Trümmern ihre Sekten aufbauten. Am Ende blieben nur wenige übrig, verstreut und allein. Unser Kommunismus wurde daher nicht gelernt, sondern geborgen. Wir irrten durch die Wildnis der Arbeit, der Löhne und der endlosen Kriege und mussten die Fragmente unserer eigenen Geschichte wiederentdecken, indem wir die verrosteten Waffen verlorener Schlachten ausgruben. Und da uns ein bedeutendes institutionelles Erbe (sei es „reformistisch“ oder „revolutionär“) fehlte, waren wir gezwungen, die Grundaxiome des Partisanen Projekts in unserem eigenen Kampf gegen den Status quo neu zu erfinden.

In diesen langen Jahrzehnten der Repression wurde zumindest ein Teil des kollektiven Wissens der revolutionären Geschichte in subkulturellen Insignien, in reformorientierten Basisgruppen innerhalb der schrumpfenden Gewerkschaften und natürlich in der Wissenschaft bewahrt. Antikommunistische Säuberungen in den Gewerkschaften, Universitäten und Kulturindustrien hatten sichergestellt, dass kommunistisches Gedankengut nur an den scheinbar harmlosen Rändern gedeihen konnte: in der Punk-Subkultur, im Pausenraum einer sterbenden Industrie oder in der unterfinanzierten Anglistik-Abteilung, wo es unter dem nagenden Einfluss der „Postmoderne“ vor sich hin schimmeln konnte. Und doch erwiesen sich diese Aufbewahrungsorte als von unschätzbarem Wert, indem sie die Schlüssel-Aspekte des Partisanen Projekts so weit wie möglich bewahrten und sogar ausarbeiteten – in den triumphalen Jahren des liberalen Sieges, der einst als das „Ende der Geschichte“ galt und sich am Ende lediglich als eine Unterbrechung erwies.

Der Prozess war langwierig und mühsam, aber neue Generationen von Partisanen tauchten zunächst langsam und dann immer schneller auf, im Zuge der die Welt erschütternden Krise von 2008, die einerseits zu einer kleinen Renaissance des Interesses an Marx führte und andererseits zu den zähen Kämpfen der 2010er Jahre, in denen neue Wellen von Militanten die praktischen Grenzen hochfliegender Theorien in der Praxis erkennen mussten. Eine aufstrebende Generation kommunistischer Denker begann sich wieder mit ihrer eigenen, isolierten Tradition auseinanderzusetzen und alte Texte im Lichte der weltweit neu entfachten Feuer neu zu bewerten. In diesem Zusammenhang erwiesen sich Persönlichkeiten wie Joshua als unschätzbar wertvoll, indem sie zunächst junge Militante mit ihrer eigenen Geschichte in Verbindung brachten (und sie zu einer aktiven, hinterfragenden Auseinandersetzung mit dieser ermutigten) und sie dann miteinander vernetzten, wodurch sie verstreute Funken sammelten, die sonst verloren gegangen wären.

Es ist kaum zu überschätzen, wie wichtig diese Arbeit zu diesem Zeitpunkt war. Zwar gab es auch andere Kommunisten in der Kunstszene, an Universitäten und in Gemeindezentren, doch viele von ihnen trugen die Last sektiererischer Kämpfe und eine ausgeprägte Angst vor Repressionen mit sich. Als junge Radikale sie aufsuchten, reagierten sie daher zurückhaltend, still und manchmal sogar offen feindselig. Joshua war in jeder Hinsicht das Gegenteil davon. Selbst in hitzigen Debatten zeigte er eine Offenheit, die alle Beteiligten beflügelte. Gleichzeitig war er immer bereit, jedes Thema bis ins kleinste Detail zu diskutieren, wobei er unverblümt auf Missverständnisse von Marx hinwies, falsche oder vereinfachte historische Narrative, die so viele Jahre lang als ideologisches Fundament der „Linken“ gedient hatten, rigoros widerlegte und stets darauf bestand, dass wir zu den Originaltexten, zu den tatsächlichen Komplexitäten der revolutionären Geschichte und zur Welt, wie sie tatsächlich existiert, zurückkehren sollten. Er nutzte Meinungsverschiedenheiten nie als Vorwand, um andere herabzusetzen, noch akzeptierte er parteiliche Beschimpfungen als Ersatz dafür, die eigentliche Substanz von Meinungsverschiedenheiten darzulegen.

Vielleicht am wichtigsten ist (und im Gegensatz zu vielen sogenannten marxistischen Akademikern), dass Joshua sowohl der populären als auch der aufrührerischen Dimension des kommunistischen Projekts treu blieb. Er war nicht nur äußerst geschickt darin, die Stimmung im Volk zu interpretieren, sondern beherrschte auch die vergessene Kunst, hohe Theorie in eine verständliche Sprache zu übersetzen, ohne sie zu sehr zu vereinfachen. Gleichzeitig schwankte er weder im Unterricht noch in seinen Zeitschriftenkolumnen jemals in seiner Überzeugung, dass das kommunistische Projekt ein revolutionäres ist und dass Revolutionen von Natur aus gewalttätige Angelegenheiten sind. In einer Zeit, in der viele „radikale” Theoretiker nach friedlichen Ausdrucksformen der Politik in „alltäglichen Utopien” suchten, betonte Joshua, dass Politik im Grunde immer eine heftige Konfrontation mit den Mächtigen sei. Zu diesem Zweck half er nicht nur dabei, eine neue Generation junger Kommunisten zusammenzubringen, sondern drängte sie auch dazu, sich direkt mit der steigenden Flut von Klassenkonflikten auseinanderzusetzen, da er genau wusste, dass die Straße und die Fabrikhalle die wahren Klassenzimmer der Partisanen sind.

Heatwave ist in gewisser Weise ein Versuch, diesen Geist in größerem Maßstab zu verkörpern. Wie Joshua hoffen wir, als Motor des Engagements zu dienen und unsere Leser mit ihrer eigenen Geschichte und untereinander zu verbinden. Wie Joshua verfolgen wir einen ökumenischen Ansatz und lehnen die falschen Trennlinien ab, die aus der langen Zerfallsphase der letzten globalen kommunistischen Bewegung hervorgegangen sind. Gleichzeitig bestehen wir wie Joshua auf einem theoretisch rigorosen Ansatz, der die tatsächliche Komplexität der revolutionären Theorie und Geschichte berücksichtigt, aktiv nach Belegen für seine Behauptungen sucht und sich in gutem Glauben mit gegensätzlichen Positionen auseinandersetzt. Und wie Joshua vertreten wir die Auffassung, dass das Partisanenprojekt von Natur aus aufrührerisch ist und eine Konfrontation mit den Herrschern der Welt erfordert, anstatt graduelle Kompromisse oder sezessionistische Rückzüge. Schließlich erfordert der Kommunismus ein eindeutiges Bekenntnis zum Internationalismus. Obwohl unser Projekt derzeit anglophon ist, erkennen wir an, dass die Ausarbeitung einer Partisanenpolitik das Lernen aus der Selbstaktivität der Entrechteten auf globaler Ebene erfordert.

Aus all diesen Gründen bemühen wir uns sicherzustellen, dass jede Ausgabe Beiträge aus mehreren Ländern und Kontinenten enthält, dass diese Arbeit eine Vision revolutionärer sozialer Transformation vertritt und dass sie einen ökumenischen Geist zum Ausdruck bringt, indem sie unterschiedliche Ansichten miteinander in Dialog bringt, anstatt unsere eigene redaktionelle „Linie” durchzusetzen, indem wir Inhalte durch ein sektiererisches Sieb filtern. Wir wenden dieselben Standards der Strenge und Zugänglichkeit an, zu denen Joshua ermutigt hat. Unabhängig von der Argumentation fragen wir: Ist diese Intervention für sich genommen logisch sinnvoll? Kann ihre Analyse die reale Welt erklären? Und wenn ja, könnte sie auch den meisten Menschen erklärt werden? Auf diese Weise hoffen wir, eine gemeinsame Sprache der Zusammenarbeit zu entwickeln, mit der wir das parteipolitische Projekt zum Ausdruck bringen können: eine Umgangssprache für das zeitgenössische kommunistische Denken. Dies ist vielleicht die einfachste Zusammenfassung unserer redaktionellen Mission.

In dieser zweiten Ausgabe bringen wir Perspektiven aus Serbien, Jamaika, Indien, Frankreich, Iran, Chile, den Vereinigten Staaten, Palästina, Japan und der Grenze zwischen Thailand und Myanmar zusammen. Die Artikel decken ein breites Spektrum an Themen ab, von längeren Untersuchungen der Bedingungen, unter denen zeitgenössische Kämpfe stattfinden, über Reflexionen über historische Bewegungen und ihr Vermächtnis bis hin zu Berichten über die tägliche Arbeit des Überlebens, der Organisation und der Verteidigung der Community. Viele davon sind Übersetzungen, was wir als wesentlichen Bestandteil unseres internationalistischen Ethos betrachten, da es uns ermöglicht, einem englischsprachigen Publikum globale Perspektiven zugänglich zu machen und die isolierte Analyse zu durchbrechen, die in den USA oft vorherrscht, wo man so daran gewöhnt ist, sich selbst als Zentrum und Gesamtheit der Welt zu sehen.

Während sich viele Beiträge in dieser Ausgabe mit den Bedingungen an einem bestimmten Ort befassen, behandeln andere Themen von größerer Tragweite. J. Caurines theoretische Untersuchung des Kommunismus als einer Form ökologischer Parteilichkeit wird diejenigen zufriedenstellen, die nach einer umfassenderen Analyse suchen, während Leser, die sich für größere Bewegungsdynamiken interessieren, eine Bewertung der Wiederbelebung der Druck-Kampagne als populäre Strategie finden werden. Im kulturellen Bereich enthält diese Ausgabe Gedichte sowie mehrere Essays, die sich mit Populärkultur befassen, darunter Betrachtungen über Country-Musik, Pop-Alben und die porösen Grenzen zwischen den Genres.

Die hier enthaltenen Beiträge sind nicht dazu gedacht, isoliert gelesen zu werden, sondern sollen geteilt und diskutiert werden. Inspiriert durch den Beispielfall der Arbeiterzeitung Abeng, der in dem Beitrag von Saul Molcho untersucht wird, hoffen wir, dass ihr dieses Thema mit euren Genoss*innen diskutiert, dass ihr debattiert und argumentiert und euch in den Details verliert, wie Joshua es getan hätte. Wir hoffen, dass ihr die Gültigkeit aller Schlussfolgerungen in der Praxis, im täglichen Leben und auf der Straße überprüft. Und wir hoffen, dass ihr uns eure Erkenntnisse mitteilt, damit wir alle gemeinsam unser Verständnis verfeinern können.

„Ich kann mir nicht vorstellen, wie es sein muss, sich durch das derzeitige Chaos zu kämpfen, in dem Wissen, dass man sich über einen längeren Zeitraum hinweg mit dessen Ursachen und Auswirkungen auseinandersetzen und herausfinden muss, wie man überleben und in dieser Welt handeln soll. Aber es muss neben dem Ärgerlichen und Obszönen auch ziemlich beängstigend sein. Ich hoffe sehr, dass du einen Weg findest, es zu schaffen und nicht verrückt zu werden, und werde versuchen, dir so gut ich kann zu helfen.“ Diese Nachricht von Joshua, die er an einen verzweifelten jüngeren Genossen geschickt hat, zeugt von kameradschaftlicher Zärtlichkeit, nimmt aber kein Blatt vor den Mund. Verzweiflung steht an erster Stelle. Während die Welt immer dunkler wird und sich die Trümmer der heutigen Katastrophen aufeinander türmen, geben wir uns nicht der falschen Hoffnung hin und leugnen nicht die Schrecken und Obszönitäten, mit denen wir konfrontiert sind. Sich in diesem Chaos zurechtzufinden, erscheint oft unmöglich, und jeder verstorbene Genosse erhöht nur die Last. Verloren in einem dunklen Wald scheint es oft, als sei unser einziger Wegweiser der Prozess der Analyse selbst, der Versuch, das Terrain zu verstehen und in der langen Nacht unsere Orientierung zu finden. In dieser Aufgabe dient uns Joshuas Beispiel und das Beispiel so vieler Kommunisten, die vor uns kamen. Und wir haben einander, die Verbindungen, die Joshua und andere mit aufgebaut haben, die wir durch Korrespondenz weiter pflegen und die nur in kurzen Momenten der Wiedererkennung aus der Ferne, in Blicken durch Tränengaswolken existieren. Vielleicht hat Joshua es am besten ausgedrückt: Letztendlich „kommt es auf Genossen, bekannt und anderswo, an“.

Veröffentlicht im September 2025 auf heatwave magazine, ins Deutsche übertragen von Bonustracks.